●歌は、「山吹の立ちよそひたる山清水汲みに行かめど道の知らなくに」である。

●歌碑(プレート)は、奈良市春日野町 春日大社神苑萬葉植物園(137)にある。

●歌をみてみよう。

◆山振之 立儀足 山清水 酌尓雖行 道之白鳴

(高市皇子 巻二 一五八)

≪書き下し≫山吹(やまぶき)の立ちよそひたる山清水汲みに行かめど道の知らなく

(訳)黄色い山吹が咲き匂っている山の清水、その清水を汲みに行きたいと思うけれど、どう行ってよいのか道がわからない。(伊藤 博著「万葉集 一」角川ソフィア文庫より)

(注)「山吹」に「黄」を、「山清水」に「泉」を匂わす。

一五六から一五八歌の歌群の題詞は、「十市皇女薨時高市皇子尊御作歌三首」<十市皇女(とをちのひめみこ)の薨(こう)ぜし時に、高市皇子尊(たけちのみこのみこと)の作らす歌三首>である。

左注は、「紀曰七年戌寅夏四月丁亥朔癸巳十市皇女卒然病發薨於宮中」<紀には「七年戌寅(つちのえとら)の夏の四月丁亥(ひめとゐ)の朔(つきたち)の癸巳(みずのとみ)に、十市皇女、にはかに病(やまひ)発(おこ)りて宮の中(うち)の薨(こう)ず」といふ>である。

この歌ならびに他の二首についてはブログ拙稿「万葉歌碑を訪ねて(その74改)」で紹介している。(初期のブログであるのでタイトル写真には朝食の写真が掲載されていますが、「改」では、朝食の写真ならびに関連記事を削除し、一部改訂いたしております。ご容赦ください。)

➡

十市皇女は、天武天皇の皇女。母は額田王(ぬかたのおおきみ)である。天智天皇の皇子、大友皇子(弘文<こうぶん>天皇)の妃となり、葛野王(かどののおう)をもうける。

壬申の乱で夫が父の大海人(おおあまの)皇子(天武天皇)に攻められ、自殺したのち父天武天皇のもとに戻ったといわれている。

高市皇子は、天武天皇の皇子であり、異母弟として姉の十市皇女を密かに慕っていたのではないかと言われている。

壬申の乱は十市皇女にとっては、夫と父の争いである。夫の死後、父の元へ戻ったとはいえ、その精神的な落ち着きどころはなかったのではないかと思われる。

そして、上記の左注にあるように「にはかに病発りて宮の中の薨」じたのである。こういった背景から、天武七年(678年)皇女は自ら死を選んだのではと言われている。

天武4年(675年)伊勢神宮に赴く途中、お供をしていた吹芡刀自が、十市皇女の身になって詠んだとされる歌がある。

◆河上乃 湯都岩盤村二 草武左受 常丹毛冀名 常處女煮手

(吹芡刀自 巻一 二二)

※「煮」は「者+火で」あるが字が見つからないので「煮」で代用した

≪書き下し≫川の上(うへ)のゆつ岩群(いはむら)に草生(む)さず常(つね)にもがな常処女(とこをとめ)にて

(訳)川中(かわなか)の神々しい岩々に草も生えはびこることがないように、いつも不変であることができたらなあ。そうしたら、永遠(とこしえ)に若く清純なおとめでいられように。(「万葉集 一」 伊藤 博 著 角川ソフィア文庫より)

(注)ゆついはむら【斎つ磐群】名詞:神聖な岩石の群れ。一説に、数多い岩石とも。 ※「ゆつ」は接頭語。(weblio古語辞典 学研全訳古語辞典)

(注)もがもな 分類連語:…だといいなあ。…であったらなあ。 ⇒なりたち 願望の終助詞「もがも」+詠嘆の終助詞「な」(学研)

歌の題詞は、「十市皇女参赴於伊勢神宮時見波多横山巌吹芡刀自作歌」<十市皇女(とをちのひめみこ)伊勢の神宮に参赴(まゐおもむ)く時、波多(はた)の横山の巌を見て、吹芡刀自(ふきのとじ)作る歌>である。

(注)波多(はた)の横山:三重県津市の山。「横山」は横に長い形をした山。

左注は、「吹芡刀自未詳也 但紀曰 天皇四年乙亥春二月乙亥朔丁亥十市皇女阿閇皇女参赴於伊勢神宮」<吹芡刀自はいまだ詳(つばひ)らかにあらず。ただし、紀には「天皇の四年乙亥(きのとゐ)の春の二月乙亥の朔(つきたち)の丁亥(ひのとゐ)に、十市皇女・阿閇皇女(あへのひめみこ)、伊勢の神宮に参赴(まゐで)ます」といふ>である。

(注)阿閇皇女(あへのひめみこ):天智天皇の娘。後に元明天皇。

壬申の乱が皇女を直撃し、その衝撃の大きさに身も心もずたずたになり、あまりの変わりように吹芡刀自をして「ゆつ岩群(いはむら)に草生(む)さず常(つね)にもがな常処女(とこをとめ)にて」と言わしめるほどであったのだろう。

十市皇女は、今の奈良市高畑町の赤穂に葬られたという。その地に比賣神社が建てられ皇女が祀られている。

刀自の歌ならびに比賣神社についてはブログ拙稿「万葉歌碑を訪ねて(その38改)で紹介している。(初期のブログであるのでタイトル写真には朝食の写真が掲載されていますが、「改」では、朝食の写真ならびに関連記事を削除し、一部改訂いたしております。ご容赦ください。)

➡

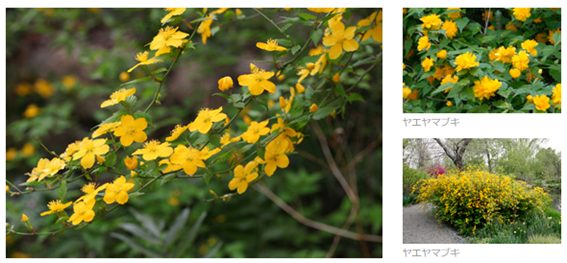

春日大社神苑萬葉植物園・植物解説板によると、「『山吹(ヤマブキ)』は全国各地に分布し、山間の谷川沿いに自生しているが、現在は庭などに植えられる落葉低木である。

春に文字通りの山吹色の花が咲くが、本来は『山振(ヤマブキ)』と書き枝が弱々しく風に吹かれて揺れやすい木の意味である。

花びらが五枚の一重咲きのものを『山吹(ヤマブキ)』と言い、八重咲きの園芸品種を『八重山吹(ヤエヤマブキ)』他に白花のものを『白山吹(シロヤマブキ)』と呼ぶ。

野生種の一重咲きの『山吹(ヤマブキ)』は薄い実『痩果(ソウカ)』が実るが『八重山吹(ヤエヤマブキ)』は雄しべが退化・花弁化したもので実は付けない。(後略)」と書かれている。

山吹を詠った歌は、十七首が収録されているが、全歌については、ブログ拙稿「万葉歌碑を訪ねて(その210改)で紹介している。

➡

(参考文献)

★「萬葉集」 鶴 久・森山 隆 編 (桜楓社)

★「古代史で楽しむ万葉集」 中西 進 著 (角川ソフィア文庫)

★「植物で見る万葉の世界」 國學院大學 萬葉の花の会 著 (同会 事務局)

★「weblio古語辞典 学研全訳古語辞典」