【防人の父】

「・・・(巻二十・四三四七)(歌は省略)

防人に召された者の父の歌というのは、数は少ない。

ほかに二首、召されて行く者が、父であって、子をあとに残していく場合の歌がある。防人は平均して年が若かったから、家郷に、自分の子を残していくという境遇は少なかったのだろう。

(巻二十・四三八五)(巻二十・四四〇一)(歌は省略)

あとの歌の場合、この子どもは、孤児なのだ、この防人は、妻をなくしたというわけだろう。」(「万葉びとの一生」 池田弥三郎 著 講談社現代新書より)

巻二十 四三四七歌、四三八五歌、四四〇一歌をみていこう。

■巻二十 四三四七歌■

◆伊閇尓之弖 古非都ゝ安良受波 奈我波氣流 多知尓奈里弖母 伊波非弖之加母

(日下部使主三中父 巻二十 四三四七)

≪書き下し≫家にして恋ひつつあらずは汝(な)が佩(は)ける大刀(たち)になりても斎(いは)ひてしかも

(訳)家に残って恋い焦がれてなどいないで、お前がいつも腰に帯びる大刀、せめてその大刀にでもなって見守ってやりたい。(「万葉集 四」 伊藤 博 著 角川ソフィア文庫より)

|

新版 万葉集 四 現代語訳付き (角川ソフィア文庫) [ 伊藤 博 ] 価格:1364円 |

![]()

|

価格:847円 |

![]()

(注)てしかも 終助詞 《接続》活用語の連用形に付く。:〔詠嘆をこめた自己の願望〕…(し)たいものだなあ。 ※上代語。願望の終助詞「てしか」に詠嘆の終助詞「も」が付いて一語化したもの。(weblio古語辞典 学研全訳古語辞典)

左注は、「右一首國造丁日下部使主三中之父歌」<右の一首は国造丁(くにのみやるこのちやう)日下部使主三中(くさかべのおみみなか)が父の歌>である。

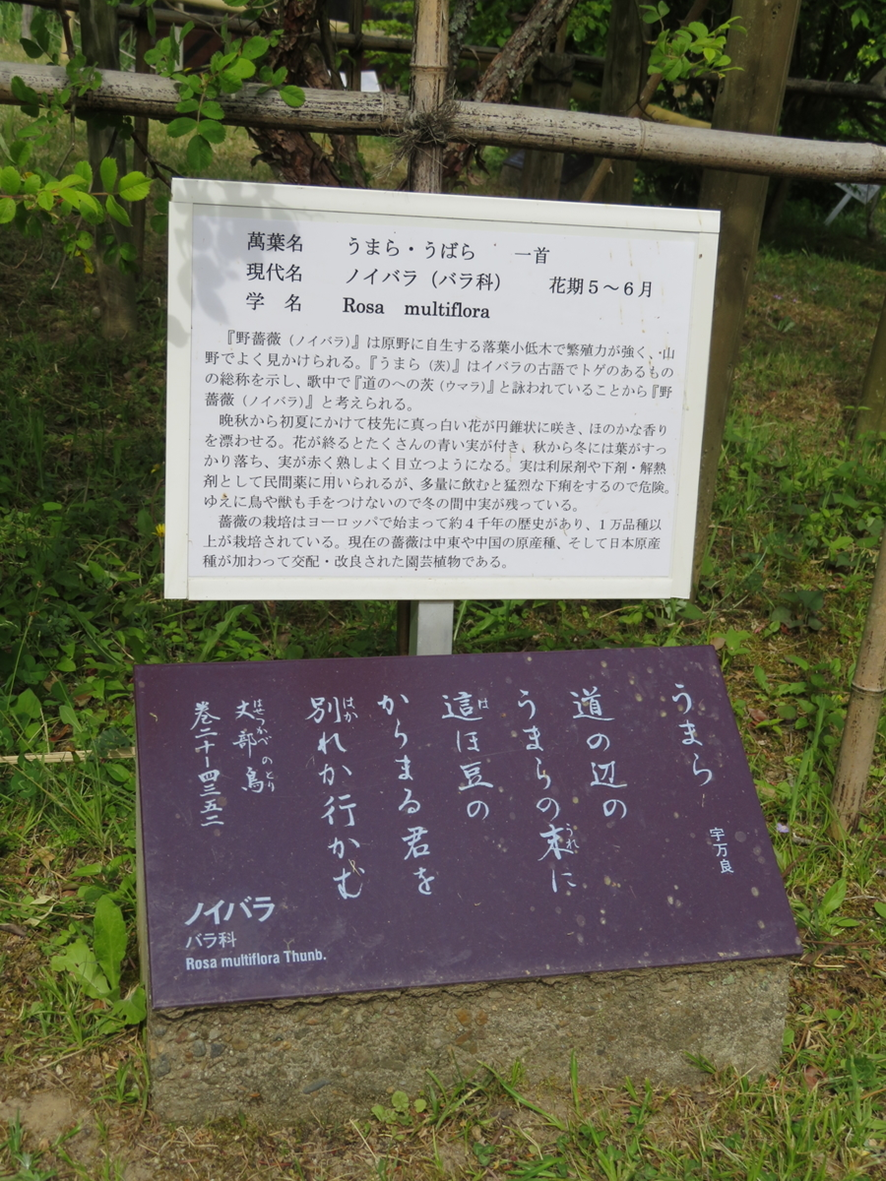

この歌については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その1098)」で、奈良市春日野町 春日大社神苑萬葉植物園(58)万葉歌碑<プレート>(丈部鳥 20-4352)とともに、紹介している。

➡

(丈部鳥 20-4352) 20210427撮影

■巻二十 四三八五歌■

◆由古作枳尓 奈美奈等恵良比 志流敝尓波 古乎等都麻乎等 於枳弖等母枳奴

(私部石嶋 巻二十 四三八五)

≪書き下し≫行(ゆ)こ先(さき)に波なとゑらひ後方(しるへ)には子をと妻をと置きてとも来(き)ぬ

(訳)船の行く手に、波よ高くうねったりしないでおくれ。うしろには、子どもやら妻やらを残して来たのだ。(同上)

(注)行こ先に波なとゑらひ:行く先に、波ようねらないでおくれ。(伊藤脚注)

(注の注)とゑらふ 自動詞:揺れ動く。波がうねり立つ。 ※「とをらふ」の上代の東国方言。(学研)

(注)置きてとも来ぬ:置いて来た。トは未詳。(伊藤脚注)

左注は、「右一首葛餝郡私部石嶋」<右の一首は葛餝(かづしか)の郡(こほり)私部石嶋(きさきべのいそしま)>である。

■巻二十 四四〇一歌■

◆可良己呂武 須宗尓等里都伎 奈苦古良乎 意伎弖曽伎怒也 意母奈之尓志弖

(他田舎人大嶋 巻二十 四四〇一)

≪書き下し≫唐衣(からころも)裾(すそ)に取り付き泣く子らを置きてぞ来(き)ぬや母(おも)なしにして

(訳)韓衣の裾に取り縋(すが)って泣きじゃくる子ら、ああ、その子らを置きざりにして来てしまった。母親もいないままで。(「万葉集 四」 伊藤 博 著 角川ソフィア文庫より)

(注)唐衣:大陸風の衣。よそ行きの衣服をこう言ったものか。(伊藤脚注)

(注)置きてぞ来ぬや:「置きてや来ぬるや」の意。(伊藤脚注)

(注)母なしにして:男やもめの歌。子を思う歌は、防人中、この一首のみ。(伊藤脚注)

左注は、「右一首國造小縣郡他田舎人大嶋」<右の一首は、国造(くにのみやつこ)小県(ちひさがた)の郡の他田舎人大島(をさたのとねりおほしま)>である。

(参考文献)

★「萬葉集」 鶴 久・森山 隆 編 (桜楓社)

★「weblio古語辞典 学研全訳古語辞典」

![]()