●歌は、「采女の袖吹き返す明日香風都を遠みいたづらに吹く(志貴皇子 1-51)」、「秋さらば今も見るごと妻戀に鹿鳴かむ山そ高野原の上(長皇子 1-84)」、「いにしへに恋ふる鳥かも弓絃葉の御井の上より鳴き渡り行く(弓削皇子 2-111)、「滝の上の三船の山に居る雲の常にあらむと我が思はなくに(弓削皇子 3-242)」そして、「ますらをや片恋せむと嘆けども醜のますらをなほ恋ひにけり(舎人皇子 2-117)」である。

●歌碑は、志貴皇子の1-51が、明日香村 甘樫丘中腹にあり、長皇子の1-84が奈良市朱雀 高の原駅出口に、そして弓削皇子の2-111が奈良市春日野町 春日大社神苑萬葉植物園にある。

●歌を順にみていこう。

■志貴皇子の1-51■

題詞は、「従明日香宮遷居藤原宮之後志貴皇子御作歌」<明日香(あすか)の宮(みや)より藤原の宮に遷(うつ)りし後に、志貴皇子(しきのみこ)の作らす歌>である。

◆婇女乃 袖吹反 明日香風 京都乎遠見 無用尓布久

(志貴皇子 巻一 五一)

≪書き下し≫采女(うねめ)の袖吹きかへす明日香風(あすかかぜ)都を遠(とほ)みうたづらに吹く

(訳)采女の袖をあでやかに吹きかえす明日香風、その風も、都が遠のいて今はただ空(むな)しく吹いている。(伊藤 博 著 「万葉集 一」 角川ソフィア文庫より)

(注)うねめ【采女】名詞:古代以来、天皇のそば近く仕えて食事の世話などの雑事に携わった、後宮(こうきゆう)の女官。諸国の郡(こおり)の次官以上の娘のうちから、容姿の美しい者が選ばれた。(weblio古語辞典 学研全訳古語辞典)

(注)袖ふきかえす:今吹く無聊の風に、采女の袖を翻した過去の風を想い見た表現。(伊藤脚注)

この歌については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その155)」で紹介している。

➡

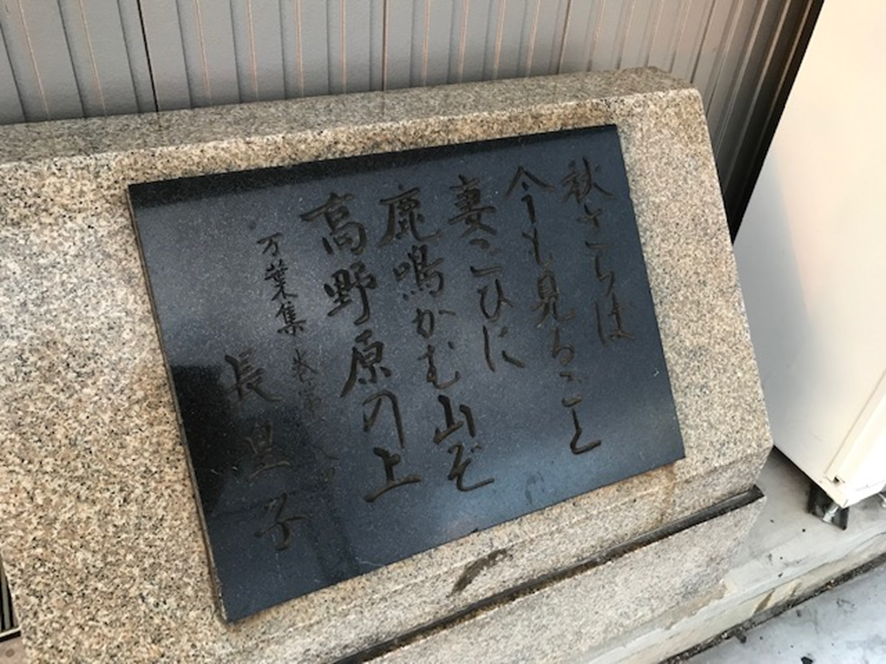

■長皇子 1-84■

題詞は、「長皇子與志貴皇子於佐紀宮俱宴歌」<長皇子(ながのみこ)、志貴皇子(しきのみこ)と佐紀(さき)の宮(みや)にしてともに宴(うたげ)する歌>である。

◆秋去者 今毛見如 妻戀尓 鹿将鳴山曽 高野原之宇倍

(長皇子 巻一 八四)

≪書き下し≫秋さらば今も見るごと妻恋ひに鹿(か)鳴かむ山ぞ高野原(たかのはら)の上(うへ)

(訳)秋になったら、今もわれらが見ているように、妻に恋い焦がれて雄鹿がしきりに泣いてほしいと思う山です。あの高野原の上は。(「万葉集 一」 伊藤 博 著 角川ソフィア文庫より)

左注は、「右一首長皇子」 とある。

この歌については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その25の2改)」で紹介している。

➡

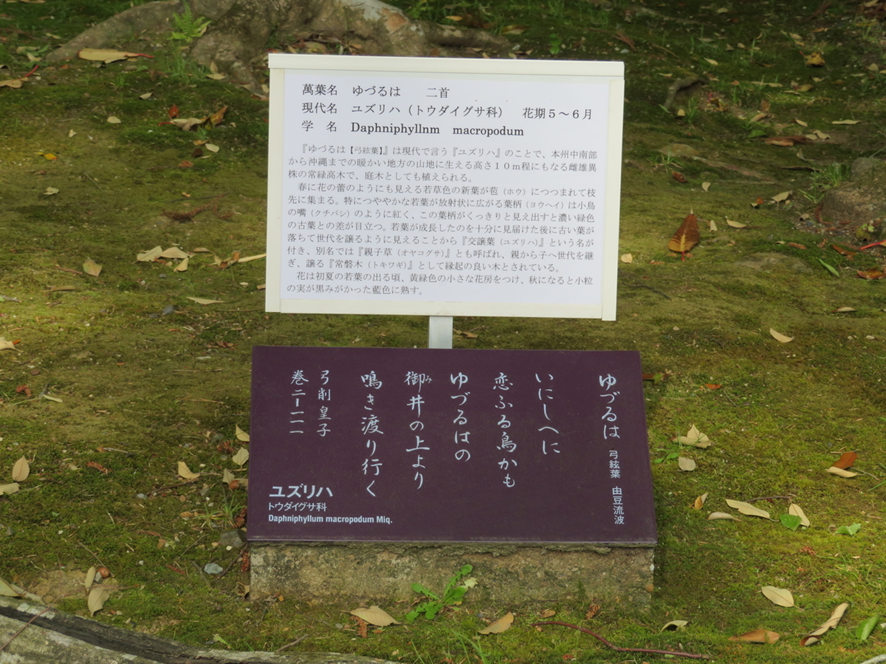

■弓削皇子 2-111■

題詞は、「幸于吉野宮時弓削皇子贈与額田王歌一首」<吉野の宮に幸(いでま)す時に、弓削皇子(ゆげのみこ)の額田王(ぬかたのおほきみ)に贈与(おく)る歌一首>である。

(注)吉野の宮に幸(いでま)す時藤原遷都(持統八年 694年)以前の行幸らしい。

◆古尓 戀流鳥鴨 弓絃葉乃 三井能上従 鳴嚌遊久

(弓削皇子 巻二 一一一)

≪書き下し≫いにしへに恋ふらむ鳥かも弓絃葉(ゆずるは)の御井(みゐ)の上(うへ)より鳴き渡り行く

(訳)古(いにしえ)に恋い焦がれる鳥なのでありましょうか、鳥が弓絃葉の御井(みい)の上を鳴きながら大和の方へ飛び渡って行きます。(同上)

(注)こふ【恋ふ】他動詞:心が引かれる。慕い思う。なつかしく思う。(異性を)恋い慕う。恋する。 ⇒注意 「恋ふ」対象は人だけでなく、物や場所・時の場合もある。(weblio古語辞典 学研全訳古語辞典)

■弓削皇子 3-242■

題詞、「弓削皇子遊吉野時御歌一首」<弓削皇子、吉野に遊(いでま)す時の御歌一首>とある、歌をみてみよう。

◆瀧上之 三船乃山尓 居雲乃 常将有等 和我不念久尓

(弓削皇子 巻三 二四二)

≪書き下し≫滝の上の三船(みふね)の山に居(ゐ)る雲の常にあらむと我(わ)が思(おも)はなくに

(訳)吉野川の激流の上の三船の山にいつもかかっている雲のように、いつまでも生きられるようなどとは、私は思ってもいないのだが。(同上)

二四二歌は、忍び寄る「死」を暗示しているような歌である。

一一一歌ならびに二四二歌については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その1041)」で紹介している。

➡

■舎人皇子 2-117■

題詞は「舎人皇子御歌一首」<舎人皇子(とねりのみこ)の御歌一首>である。

(注)舎人皇子:天武天皇の子。日本書紀編纂の総裁。(伊藤脚注)

◆大夫哉 片戀将為跡 嘆友 鬼乃益卜雄 尚戀二家里

(舎人皇子 巻二 一一七)

≪書き下し≫ますらをや片恋(かたこひ)せむと嘆けども醜(しこ)のますらをなほ恋ひにけり

(訳)ますらおたる者、こんな片恋なんかするものかと、しきりにわが心に言いきかせて抑えに抑えるのだが、おれはろくでなし、とんまなますらおだ、それでもやっぱり恋い焦がれてしまう。(同上)

この歌については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その1367)」で[「ますらを」を詠った歌とともに紹介している。

➡

「古代史で楽しむ 万葉集」 中西 進 著 (角川ソフィア文庫)には、「藤原朝の皇子たち」と題して、宮廷歌人に育成された諸皇子について語られている。人麻呂は草壁・高市・忍壁・川島・長・弓削・舎人ら諸皇子、明日香・泊瀬部(はつせべ)両皇女と関係をもっているし、一方逆に持統との関係しか見せない長意(ながのおき)吉麻呂も何人かの皇子と親しい関係にあって、主上への献歌という晴れがましさを担いえたのであろう。・・・このように育成された諸皇子たちの文雅は、・・・行幸の風流とあいまって、この期の万葉歌を多彩にしたことだった。」

そして藤原朝にあって、歌への関心が高まり、「ことば」への関心が深まったと触れられている。藤原朝では、「万葉集も多くの歌をもつにいたった。そのもっとも大きい担い手の一団が、文人・舎人らを従えた皇子たちだったのである。」(同著)

「・・・これら諸皇子たちの歌は実際には、どのような詩を作り出したのか。・・・秀歌を多くのこしているのは、志貴皇子である。巻一、五一(歌は省略)藤原の新宮がなって、浄御原(きよみはら)が旧都となった後の歌で・・・いま浄御原の宮跡に立った志貴は冬か浅春の明日香を渡る風を肌に感じる。それを『いたづら』と感じるのは、袖をひるがえし吹くべき采女がいないからであった。風は采女を置いた風景の中で完全となる。これは新たなる自然の創造であり、しかもその創造風景は何と美しいではないか。・・・長皇子はこの志貴と、ある夕べを佐紀(さき)の離宮に宴(うたげ)して一首を歌う。巻一、八四(歌は省略)高野原はいま孝謙天皇の山陵のあるあたりだが、・・・そのほとりに鹿鳴(ろくめい)を思いやった歌である。中国の『詩経』に鹿鳴という、賓客を遇する詩があることを知っていて、その知識を実景にからみ合わせた一首である。」(同著)

「弓削皇子は先代の歌人額田王へ、漢文学に根ざした謎(なぞ)をおくっている、巻二、一一一(歌は省略)額田王はすぐに答えている。それは霍公鳥(ほととぎす)でしょうと。そうした漢籍の素養をみせるほかに、皇子はふしぎに沈静な情感を歌っている。・・・その情感の新鮮さや感受の繊細さにおいて、弓削は他をぬきん出ている。そして巻三、二四二(歌は省略)という一首は、すでにこの時代人も感じていた無常感の存在をおしえてくれるのである。」(同著)

「舎人皇子も後に『日本書紀』編纂の仕事を総裁するだけの才幹を有した人物で・・・後に元正の山村行幸のおいてもみられる。元正の歌に即座にこたえて和歌をたてまつるのである。その皇子は舎人娘子(おとめ)に対して、巻二、一一七(歌は省略)と歌っている。『ますらを』ということばは、歌の上でやはりこの藤原朝にはじめて登場するが、元来勇敢な男子を意味するこの言葉は万葉集において、しばしば『大夫』と記される、すなわち中国の士(し)・大夫(たいふ)の『大夫』という意識でこの言葉を受け取っているのであって、律令国家の官人貴族のひとつの指標が『大夫(ますらを)』にあったことを物語っている。」(同著)

同著の元正の山村行幸の歌のやり取りは、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その20改・21改)」で紹介している。

➡

(参考文献)

★「萬葉集」 鶴 久・森山 隆 編 (桜楓社)

★「古代史で楽しむ 万葉集」 中西 進 著 (角川ソフィア文庫)

★「weblio古語辞典 学研全訳古語辞典」