●歌は、「旅にしてもの恋しきに山下の赤のそほ船沖に漕ぐ見ゆ(高市黒人 3-270)」、「いづくにか舟泊てすらむ安礼の﨑漕ぎ廻み行きし棚なし小舟(高市黒人 1-58)」、「いづくにか我が宿りしせむ高島の勝野の原にこの日暮れなば(高市黒人 3-275)」ならびに「大宮の内まで聞こゆ網引すと網子ととのふる海人の呼び声(長忌寸意吉麻呂 3-238)」、「さし鍋に湯沸かせ子ども櫟津の檜橋より来む狐に浴むさむ(長忌寸意吉麻呂 16-3824)」である。

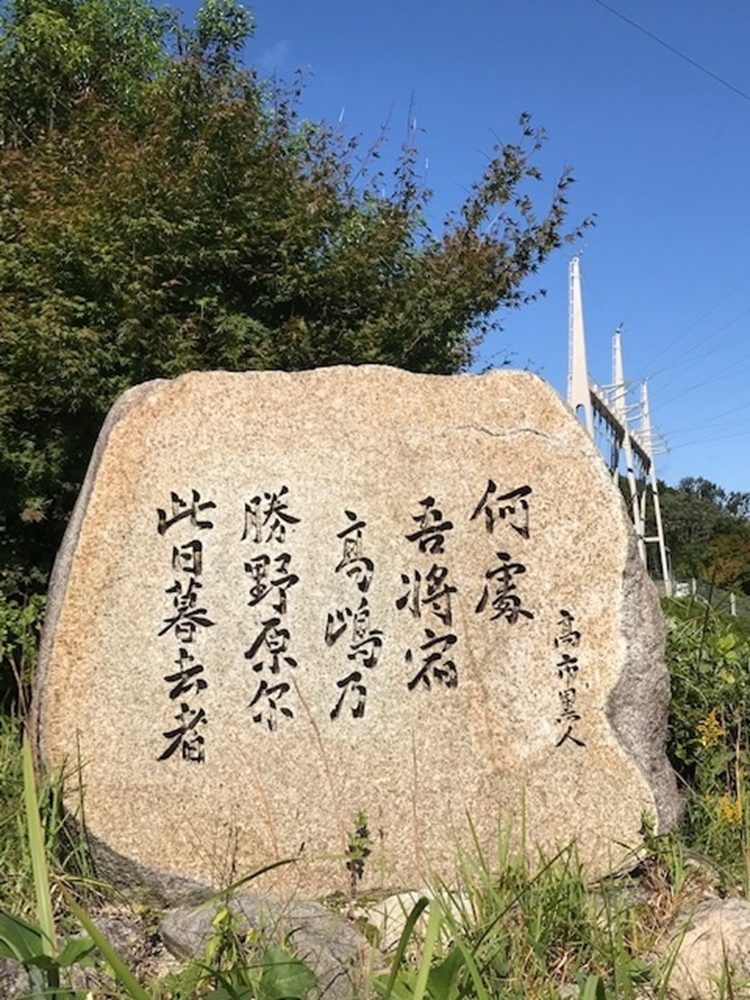

●歌碑は、高市黒人の3-275が、滋賀県高島市勝野 関電高島変電所前にあり、長忌寸意吉麻呂の16-3824が奈良県天理市櫟本町 和爾下神社にある。

●歌をそれぞれみていこう。

■高市黒人 3-270■

二七〇から二七七歌の題詞は、「高市連黒人覊旅歌八首」<高市連黒人(たけちのむらじくろひと)が覊旅(きりょ)の歌八首>である。

◆客為而 物戀敷尓 山下 赤乃曽保舡 奥榜所見

(高市黒人 巻三 二七〇)

≪書き下し≫旅にしてもの恋(こひ)しきに山下(やました)し赤(あけ)のそほ船(ふね)沖に漕(こ)ぐ見ゆ

(訳)旅先にあって妻(つま)恋しく思っている時に、ふと見ると、先ほどまで山の下にいた朱塗りの船が沖のかなたを漕ぎ進んでいる。(伊藤 博 著 「万葉集 一」 角川ソフィア文庫より)

(注)赤のそほ船:赤土を塗った官船。この冒頭歌だけ地名がない。(伊藤脚注)

(注の注)そほぶね【赭舟】名詞:赤土を塗った舟。「そほふね」とも。(weblio古語辞典 学研全訳古語辞典)

■高市黒人 1-58■

◆何所尓可 船泊為良武 安礼乃埼 榜多味行之 棚無小舟

(高市黒人 巻一 五八)

≪書き下し≫いづくにか船泊てすらむ安礼の崎漕ぎ廻み行きし棚無し小舟

(訳)今頃、どこに舟泊(ふなど)まりしているのであろうか。さっき安礼の﨑を漕ぎめぐって行った、あの横板もない小さな舟は。(同上)

(注)あれのさき【安礼崎】:愛知県南部、御津(みと)町の渥美湾に突き出ていた崎。下佐脇新田(しもさわきしんでん)の西端にあったとみられる。(広辞苑無料検索 日本国語大辞典)

(注)たななしをぶね【棚無し小舟】名詞:船棚がない小さな舟。(学研)

左注は、「右一首高市連黒人」<右の一首は高市連黒人(たけちのむらじくろひと)>である。

この歌については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その1426)」で紹介している。

➡

■高市黒人 3-275■

◆何處 吾将宿 高嶋乃 勝野原尓 此日暮去者

(高市黒人 巻三 二七五)

≪書き下し≫いづくにか我(わ)が宿りせむ高島の勝野の原にこの日くれなば。

(訳)いったいどのあたりでわれらは宿をとることになるのだろうか。高島の勝野の原でこの一日が暮れてしまったならば。(同上)

上二句で、「いづくにか我(わ)が宿りせむ」と、主観的に、不安を先立たせ、目の前の現実の土地「高島の勝野の原」に落とし込む。「この日くれなば」と状況を畳みかけているのである。夕暮れ迫る中、西近江路を急ぐ不安な気持ちが時を越えて伝わってくるのである。

この歌については、高市黒人羇旅の歌八首とともに、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その250)」で紹介している。

➡

■長忌寸意吉麻呂 3-238■

題詞は、「長忌寸意吉麻呂應詔歌一首」<長忌寸意吉麻呂(ながのいみきおきまろ)、詔(みことのり)に応(こた)ふる歌一首>である。

(注)文武三年(699年)正月~二月の、持統上皇・文武天皇の難波行幸時の詠らしい。(伊藤脚注)

◆大宮之 内二手所聞 網引為跡 網子調流 海人之呼聲

(長忌寸意吉麻呂 巻三 二三八)

≪書き下し≫大宮の内まで聞こゆ網引(あびき)すと網子(あご)ととのふる海人(あま)の呼(よ)び声(こゑ)

(訳)御殿の内まで聞こえてくる。網を引くとて、網子(あみこ)たちを指揮する漁師の掛け声が。(同上)

(注)大宮:大阪市中央区法円坂にあった難波離宮。(伊藤脚注)

(注の注)あご【網子】名詞:地引き網を引く人。漁師。(学研)

(注の注)ととのふ【調ふ・整ふ】他動詞①きちんとそろえる。準備する。②調子を合わせる。(学研)ここでは②の意

左注は、「右一首」<右の一首>である。

この歌については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その2312)」で他の応詔歌とともに紹介している。

➡

■長忌寸意吉麻呂 16-3824■

題詞は、「長忌寸意吉麻呂歌八首」<長忌寸意吉麻呂(ながのいみきおきまろ)が歌八首>であり、三八二四~三八三一歌の歌群となっている。

◆刺名倍尓 湯和可世子等 櫟津乃 檜橋従来許武 狐尓安牟佐武

(長忌寸意吉麻呂 巻十六 三八二四)

≪書き下し≫さし鍋(なべ)に湯沸(わ)かせ子ども櫟津(いちひつ)の檜橋(ひばし)より来(こ)む狐(きつね)に浴(あ)むさむ

(訳)さし鍋の中に湯を沸かせよ、ご一同。櫟津(いちいつ)の檜橋(ひばし)を渡って、コムコムとやって来る狐に浴びせてやるのだ。(「万葉集 三」 伊藤 博 著 角川ソフィア文庫より)

(注)さしなべ【差し鍋】名詞:弦(つる)のついた、注(つ)ぎ口のある鍋。(学研)

(注)櫟津:天理市櫟本付近の川津か。雑器「櫃」を隠す。(伊藤脚注)

(注)檜橋:檜製の河橋。(伊藤脚注)

(注)来む:狐声コムを隠す。(伊藤脚注)

左注は、「右一首傳云 一時衆集宴飲也 於時夜漏三更 所聞狐聲 尓乃衆諸誘奥麻呂曰關此饌具雜器狐聲河橋等物 但作謌者 即應聲作此謌也」<右の一首は、伝へて云はく、ある時、衆(もろもろ)集(つど)ひて宴飲す。時に、夜漏三更(やらうさんかう)にして、狐の声聞こゆ。すなはち、衆諸(もろひと)意吉麻呂(おきまろ)を誘(いざな)ひて曰はく、この饌具、雜器、(ざうき)狐聲(こせい)河橋(かけう)等の物の関(か)けて、ただに歌を作れ といへれば、すなはち、声に応へてこの歌を作るといふ>

(注)やろう【夜漏】:夜の時刻をはかる水時計。転じて、夜の時刻。(weblio辞書 デジタル大辞泉)

(注)さんかう【三更】名詞:時刻の名。「五更(ごかう)」の第三。午後十二時。また、それを中心とする二時間。「丙夜(へいや)」とも。(学研)

この歌については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その53改)」で紹介している。

➡

この歌碑は、愛媛県西条市下鳥山櫟津岡 飯積神社にもある。こちらの方は、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その1928)」で紹介している。

➡

「古代史で楽しむ 万葉集」 中西 進 著 (角川ソフィア文庫)の「黒人と意吉麻呂」の項を勉強していこう。

「・・・宮廷歌人のうち、比較的晩年の持統朝に姿を見せ、次の文武朝にかけて活躍する歌人に、高市黒人(たけちのくろひと)と長意吉麻呂(ながのおきまろ)とがいる。・・・高市黒人はすべて旅の歌しか残していない。だからことごとくの歌に旅情がにじみ出ている。巻三、二七〇(歌は省略)・・・旅路で目にしたものがいっそう旅愁をかき立てるといった歌が多い。『沖へ漕ぐ』舟は小さい。そしてやがてそれは視界から姿を没し去るであろう。その後にのこる、とりとめもない空しさこそ、黒人がつねに抱いた旅愁であった。彼の歌には荒れ果てた都、飛び去る鳥、落ちて行く太陽。散りつくす落葉、人の別れ、雪によって隠されようとする視野、そして漕ぎ去る舟と、あまりにも『去る』ものが多く歌われる。その対極として描き出される自己は、孤独に残された姿である。・・・巻一、五八・巻三、二七五(歌は省略)・・・と、『何処にか』―『どこ』というのも彼の口ぐせである。このことばは不定称といわれるが、まさにどことも定まらない不安定さが、黒人の心の色彩を決定する。・・・物すべてが揺れやまぬ不定の世界に存在する。行幸に供奉(ぐぶ)しながら、そうした風景が黒人の棲(す)んだ世界であった。そのように紛れてやまない自己を歌ったところに黒人の詩人としての特性と、その詩を達成した藤原朝の文運とを知ることができる。」

「・・・おなじような立場にあり同道もした意吉麻呂は、本質的に詩性を異にしていた。彼が渡来人の裔(すえ)であったこともひとつの原因であろう。・・・巻三、二三八(歌は省略) これは持統の詔(みことのり)に応(こた)えた歌で、「宮殿の中まで海人の網引きをする声がきこえてくる」という難波宮における歌だが、大和の人々である一行にとってものめずらしい海辺の興趣を巧みにとらえられている。明るく、応詔歌にふさわしい佳作である。しかもこの中に用意されたものは下三句の句頭に据えられた『あ』の音のくりかえしで、母音にまで範囲を広げれば、五句すべて句頭に母音が用意されている。意吉麻呂には物の名前を数種類詠み込んだ歌が八首(巻一六、三八二四―三八三一)のこされているし、しかもそれをその座の要請に応じて即座にこなしている。たとえば巻一六、三八二四(歌は省略)・・・こんな歌を即興で、その場の情況にあわせてよみ、生き生きと言葉を活動させる。このようなところに彼の本質があった。しかもこれもこの持統朝のひとつの詩の達成であるに相違ない。黒人の歌は個人的で、意吉麻呂の歌は大衆的で、詩の心は異にするけれども、ともに持統朝の万葉集がしめした詩のあり方をよく代表している。」(同著)

意吉麻呂の物名歌八首を含む全十四首については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その987)」で紹介している。

➡

(参考文献)

★「萬葉集」 鶴 久・森山 隆 編 (桜楓社)

★「古代史で楽しむ 万葉集」 中西 進 著 (角川ソフィア文庫)

★「weblio古語辞典 学研全訳古語辞典」