【女たちの水辺の労働】

「・・・今まで取り上げてきた歌の背景にあったと思われる労働を、『万葉集』自身のなかから拾い出してみました。・・・歌から得られる情報だけでも、さまざまな麻に関わる労働があったことがわかる、と思います。

蒔(ま)く……種まきの労働。俗に『麻百日』といわれるほど成長が早い。

育てる……下草刈り、庭での栽培や刈干しの労働もある。

引く……夏に麻を引き抜き、紡ぐ労働。

刈干し……引き抜き、運搬する労働。

麻打ち……繊維を叩きほぐし、『麻苧(あさを)』を取り出すために打つ労働。『麻苧』は紡ぐ前の麻の繊維のこと。

曝す・干す……繊維の質を高める労働。この作業で麻は白くなってゆく。

紡ぐ(績み麻をなす)……麻の繊維を紡いで糸を作る労働。

織る……機(はた)を織る労働。

布打ち……布を柔らかくし、光沢をだすために打つ労働。

布曝す・布干す……布打ち・布曝し・布干しという反復労働。

衣を作る……仕立てる労働。

洗い張り……麻の皺を取るのは洗い張り、洗濯は『解き洗ひ』をする。

以上のように整理すると、・・・『刈る』『干す』『麻打ち』『紡ぐ』『織る』『布打ち』『衣作り』さらには『解き洗ひ』の各段階で、『曝す』『干す』『洗ふ』という作業が繰り返されるということです。衣に関する労働は、きわめて反復性が高い労働なのですね。

これらの労働の多くは、特定の水辺で行われました。不純物を除去し、繊維を均一化し、光沢を出す。あるいは、漂泊し、皺を取り、汚れを取り除くために、女たちは水辺の労働に従事したのでした。・・・男たちが水辺で働く女たちを見て、『かなし』と歌った理由が、少しはわかるような気がしませんか?」

【万葉の女たちへ】

「・・・『万葉集』から書き出してみると、衣に関する労働は、今日から見れば途方もない労働です。しかも水辺の重労働です。

しかしながら、『万葉集』には一方で、恋人に衣を贈る喜びを歌った歌もたくさん収められています。また彼女たちは、共同で働く楽しみも喜びも知っていたはずです。そして、ときには男たちもチョッカイを出しにやって来ました。・・・一面だけを見て何かを決めつけてしまうと、その時代時代の多様な側面を見落としてしまうような気がしてなりません。・・・」(「万葉集の心を読む」 上野 誠著 角川ソフィア文庫より)

|

価格:990円 |

![]()

|

価格:660円 |

![]()

衣を織る大変な作業の中で、春になったらどんな色に染め上げたらよいのかな、と思いを寄せる相手に思いを巡らせ、衣を贈り我が恋心を打ち明けようとする、何とも可憐な、いとおしい歌をみてみよう。

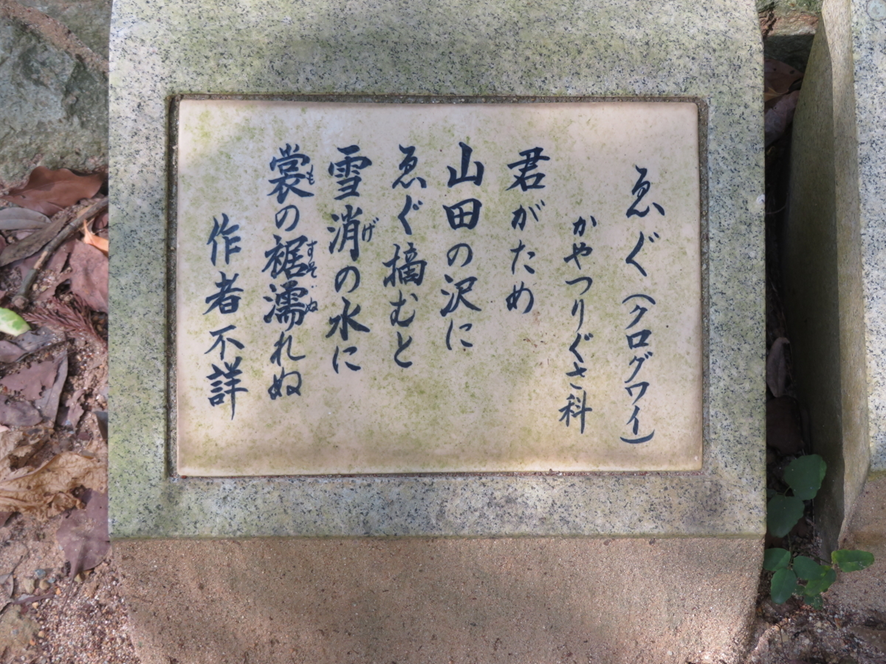

◆公為 手力勞 織在衣服叙 春去 何色 揩者吉

(柿本人麻呂歌集 巻七 一二八一)

≪書き下し≫君がため手力(たぢから)疲(つか)れ織(お)れる衣(ころも)ぞ 春さらばいかなる色に摺(す)りてばよけむ

(訳)あなたのためにと、手の力も抜けてしまうほどに精を出して織った着物です。春になったら、これをどんな色に染め上げたらよいのでしょう。(伊藤 博 著 「万葉集 二」 角川ソフィア文庫より)

|

新版 万葉集 二 現代語訳付き (角川ソフィア文庫) [ 伊藤 博 ] 価格:1320円 |

![]()

|

価格:880円 |

![]()

(注)たぢから 【手力】名詞:手の力。腕力。 ※「た」は「て(手)」の古形。(weblio古語辞典 学研全訳古語辞典)

この歌については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その1228)」で「君がため」と歌い出す歌として、加古郡稲美町 稲美中央公園万葉の森万葉陶板歌碑(10-1839)とともに紹介している。

➡

(参考文献)

★「萬葉集」 鶴 久・森山 隆 編 (桜楓社)

★「weblio古語辞典 学研全訳古語辞典」