―その1603―

●歌は、「ほととぎす待てど来鳴かずあやめぐさ玉に貫く日をいまだ遠みか」である。

●歌碑(プレート)は、広島県呉市倉橋町 万葉植物公園(10)にある。

●歌をみていこう。

◆霍公鳥 雖待不来喧 菖蒲草 玉尓貫日乎 未遠美香

(大伴家持 巻八 一四九〇)

≪書き下し≫ほととぎす待てど来鳴かずあやめぐさ玉に貫(ぬ)く日をいまだ遠みか

(訳)時鳥は、待っているけれどいっこうに来て鳴こうとはしないのか。あやめ草を薬玉(くすだま)にさし通す日が、まだ遠い先の日のせいであろうか。(伊藤 博 著 「万葉集 二」 角川ソフィア文庫より)

(注)たまにぬく【玉爾貫、珠爾貫、玉貫、球貫】:真珠などの宝玉や特別な石・植物を玉にして緒(糸・紐)に貫き通す。玉と霊・魂のタマとは語源を同じくする。タマはすべての生命・存在の根源にかかわって畏怖と信仰の対象となり、玉はタマの寄り籠る器として観想され、呪術や神事に用いられる。この古代相を基層とした語。①万葉集には、生命力旺盛な呪物竹を玉に用いた例がある。「斎瓮(いはひべ)を 斎ひ掘り据ゑ 竹玉を しじに貫き垂れ」(3-379)、「枕辺に 斎瓮を据ゑ 竹玉を 間なく貫き垂れ」(3-420)。②植物の花や実を緒に貫いて環状に結び、手や頸に巻いたり頭に載せて鬘(かづら)にする。万葉集では橘、菖蒲(あやめぐさ)(現在のしょうぶ)、楝(あふち)(せんだん)。このうち「たまにぬく」の用例は橘と菖蒲に集中し、それぞれが単独であったり「あやめぐさ 花橘を 玉に貫き」(3-423)、「あやめ草 花橘に 貫き交じへ」(18-4101)、「あやめ草 花橘に 合へも貫く」(18-4102)のように2種を交えて貫く形で詠まれる。さらに霍公鳥(ほととぎす)の声を重ねて「ほととぎす 鳴く五月には あやめぐさ 花橘を 玉に貫き」(3-423)、「あやめぐさ 花橘を 娘子らが 玉貫くまでに…(中略)…鳴きとよむれど なにか飽き足らむ」(19-4166)と歌う(この例延約40)。古今集以降には見られない取り合わせで、万葉独特の表現世界を持つ。菖蒲と橘の玉を、平安朝以降盛んになる中国渡来の、5月5日端午の節句の薬玉と見る説(『拾穂抄』以降最も多い)もあるが、『荊楚歳時記』の浴蘭節やいわゆる薬玉の様式は希薄である。歌は万葉後期大伴家持周辺にほぼ限られており、節句を契機として、4・5月の季節を古代に回帰する発想で賛美し、風流を極めて歌を楽しんだと考えられる。「たまにぬく」はむしろ記紀神話の「玉の御統(みすまる)」(多くの玉を緒に貫き統べる)が発想の基底にあるか。「玉の御統」は玲瓏と音を発する。霍公鳥の声が玉に合え貫くとは、その音に擬えた神秘な声という神話的発想があったか。(「万葉神事語辞典」國學院大學デジタル・ミュージアム)

この歌ならびに「玉を貫く」を詠った歌についてはブログ拙稿「万葉歌碑を訪ねて(その1113)」で紹介している。

➡

歌碑(プレート)の植物名は、「はなしょうぶ・しょうぶ(菖蒲)」、万葉集花名「あやめぐさ」・現代花名「ショウブ」と書かれている。

菖蒲草を詠った歌は十二首が収録されている。これらについてはブログ拙稿「万葉歌碑を訪ねて(その972)」で紹介している。

➡

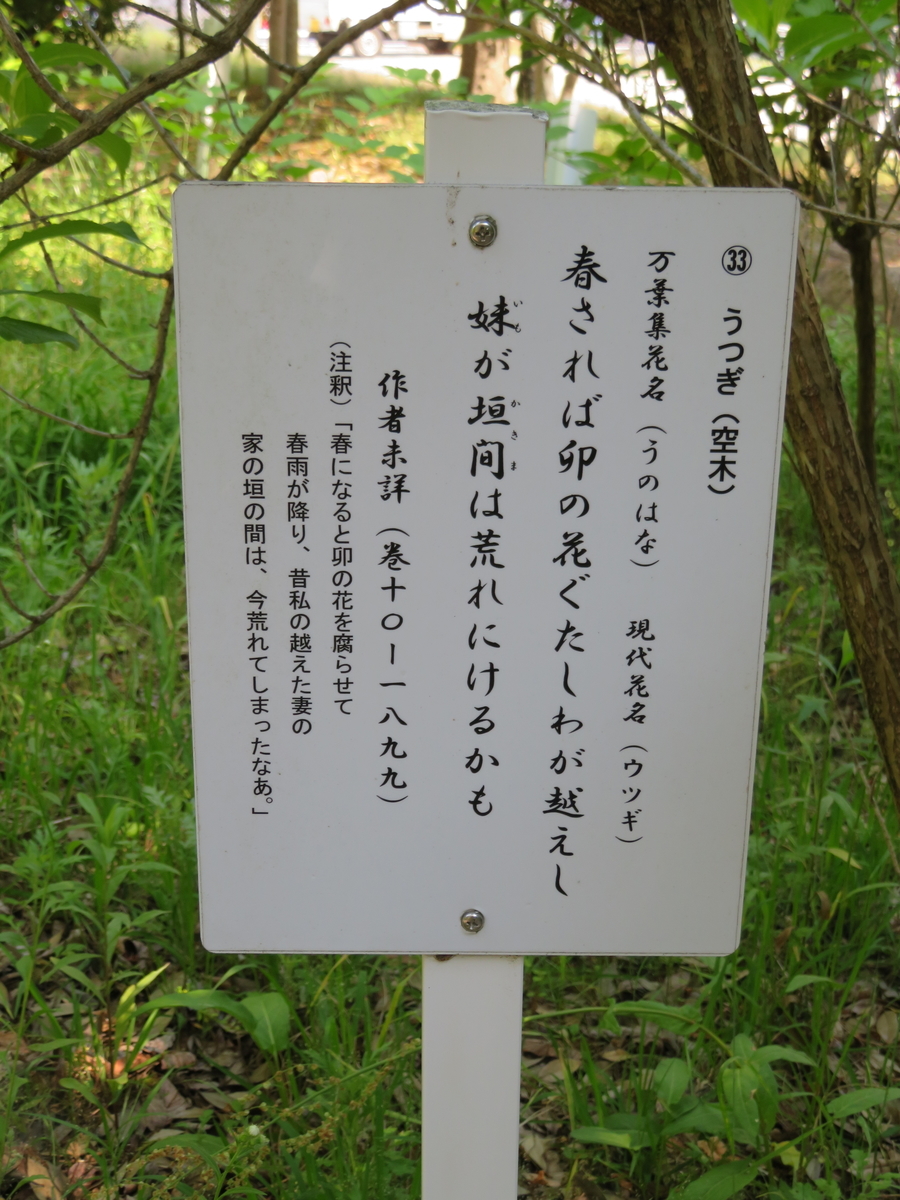

―その1604―

●歌は、「春されば卯の花ぐたし我が越えし妹が垣間は荒れにけるかも」である。

●歌碑(プレート)は、広島県呉市倉橋町 万葉植物公園(11)にある。

●歌をみていこう。

◆春去者 宇乃花具多思 吾越之 妹我垣間者 荒来鴨

(作者未詳 巻十 一八九九)

≪書き下し≫春されば卯(う)の花(はな)ぐたし我(わ)が越えし妹(いも)が垣間(かきま)は荒れにけるかも

(訳)春ともなると、卯の花を傷めては私がよく潜り抜けた、あの子の家の垣間は、今見ると茂りに茂って人気(ひとけ)がなくなってしまっている。(同上)

(注)くたす【腐す】他動詞:①腐らせる。②無にする。やる気をなくさせる。気勢をそぐ。③非難する。けなす。けがす。(weblio古語辞典 学研全訳古語辞典)

(注の注)卯の花ぐたし:うつぎの花をだいなしにして。「くたす」は腐らせること。ここは踏みにじること。(伊藤脚注)

(注)かきま【垣間】:垣のすきま。(weblio辞書 デジタル大辞泉)

➡

歌碑(プレート)の植物名は、「うつぎ(空木)」、万葉集花名「うのはな」・現代花名「ウツギ」と書かれている。

卯の花は、この歌からもわかるように、万葉の時代には垣根としても利用されていたようである。垣根を詠んでいる歌をみてみよう。

◆鴬之 徃来垣根乃 宇能花之 厭事有哉 君之不来座

(作者未詳 巻十 一九八八)

≪書き下し≫うぐひすの通(かよ)ふ垣根(かきね)の卯(う)の花の憂(う)きことあれや君が来まさぬ

(訳)鶯(うぐいす)がよく通ってくる垣根に咲いている卯の花ではないが、うっとうしいことがあるというのであろうか、あの方がいっこうにおいでにならない。(同上)

(注)上三句は序。「憂き」を起こす。(伊藤脚注)

(注)あれや:「あればや」の意。(伊藤脚注)

―その1605―

●歌は、「朝顔は朝露負ひて咲くといへど夕影にこそ咲きまさりけれ」である。

●歌碑(プレート)は、広島県呉市倉橋町 万葉植物公園(12)にある。

●歌をみていこう。

◆朝杲 朝露負 咲雖云 暮陰社 咲益家礼

(作者未詳 巻十 二一〇四)

≪書き下し≫朝顔(あさがほ)は朝露(あさつゆ)負(お)ひて咲くといへど夕影(ゆふかげ)にこそ咲きまさりけれ

(訳)朝顔は朝露を浴びて咲くというけれど、夕方のかすかな光の中でこそひときわ咲きにおうものであった。(同上)

(注)ゆふかげ【夕影】名詞:①夕暮れどきの光。夕日の光。[反対語] 朝影(あさかげ)。②夕暮れどきの光を受けた姿・形。(学研)

この歌についてはブログ拙稿「万葉歌碑を訪ねて(その1437)」で紹介している。

➡

1437では、「朝顔」について、「桔梗」「木槿」「昼顔」説があるが、「桔梗」が有力としている。

歌碑(プレート)の植物名は、「むくげ(木槿)」、万葉集花名「あさがほ」・現代花名「ムクゲ」と書かれている。

(参考文献)

★「萬葉集」 鶴 久・森山 隆 編 (桜楓社)

★「植物で見る万葉の世界」 國學院大學 萬葉の花の会 著 (同会 事務局)

★「万葉神事語辞典」 (國學院大學デジタル・ミュージアムHP)

★「weblio古語辞典 学研全訳古語辞典」